El término ‘vanguardia’ fue utilizado desde finales del silgo XIX, en Francia, para encapsular el arte, esencialmente, antiimperialista. La etimología de este termino se desprende de su uso en el siglo XVIII, relacionado con el movimiento jacobino que denotaba revolución y radicalismo.

Después de la ruptura del arte realista que se originó con el Impresionismo, Europa comenzó a producir obras más atrevidas que no se regían por los parámetros del arte clásico. Si bien el Impresionismo no fue uno de los ismos de las vanguardias, funcionó como uno de los cimientos de esta corriente literaria que abarcó diversas vertientes.

“Si las tendencias estéticas del movimiento parnasiano, de las distintas manifestaciones europeas del Simbolismo y de otras dialécticamente opuestas al Positivismo deben comprenderse como evolución de la ideología romántica. La Vanguardia aun prolongando ciertos principios idealistas, interrumpe en cambio ese proceso de continuidad mediante una reformulación artística innovadora y violenta” (Pérez, 1998, p. 7)

Las vanguardias se orientaron a la ruptura de lo tradicional, por lo que sus subdivisiones impactaron y redirigieron el arte del siglo XX. Aunque el movimiento nació en Europa, diversos autores latinoamericanos evidencian en sus textos la influencia de las corrientes vanguardista, aunque estas se desarrollaron de forma tardía en el territorio hispanoamericano.

El carácter abolicionista de las vanguardias ocasionó que la recepción, al comienzo, fuera mala. La oposición al arte de la primera etapa de la modernidad provocaba que la crítica artística conservadora se ensañara con estos nuevos movimientos los descalificara.

“Hay que añadir que esta hostilidad, dentro del juego vanguardista, toma a veces camino viciado y, para ciertos artistas, se convierte en la media de la evaluación del merecimiento efectivo de una propuesta artística nueva: es decir, si no gusta será una obra de arte.” (Gorla, 2009, p. 271)

Contexto histórico

Las vanguardias coinciden históricamente con la primera guerra mundial. Uno de los principales focos de este movimiento artístico fue España y aunque este país se mantuvo, legalmente, neutro durante este conflicto bélico, la Primera Guerra Mundial cimentó los gobiernos autoritarios y los conflictos sociales internos que se desarrollaron en España en la primera mitad del siglo XX.

En España se había creado una admiración hacia Alemania y a su gobierno que guardaba el carácter imperial. Sin embargo, para inicios del siglo XX la población española se comenzó a segmentar entre francófilos y germanófilos, dando inicio a la consolidación de las diferencias entre izquierda y derecha.

“De la misma manera se hacen públicamente patentes, a partir de 1915, las simpatías por uno u otro bando, a través de manifiestos que se anuncian en la prensa madrileña, acompañados de numerosas firmas de intelectuales y personajes relevantes de la España del momento. Son tres los manifiestos más importantes: el aliadófilo, el germanófilo y el antigermanófilo.” (Ortiz, 2007, p.196)

Así fue como el mundo se dividió entre los aliados y las potencias centrales a medida que la primera guerra mundial avanzaba. A ese punto, diversas teorías sociales y políticas comenzaban a hacer eco en varios países europeos, el marxismo y el anarquismo eran temas recurrentes en las reuniones de académicos y artistas.

Esas teorías filosóficas y económicas se encargaron de categorizar las clases sociales, marcando las líneas que seleccionaban el arte. Un sector de la burguesía atacaba el mal gusto, mientras que el otro criticaba la rigidez conservadora del arte clásico. Las constantes luchas terminaron materializadas en manifiestos, tanto políticos como artísticos.

Las pérdidas de las potencias centrales repercutieron la economía mundial y segmentaron a la población por las nuevas divisiones geográficas. Durante el conflicto Francia aprovechó el espacio entre guerras para impulsar su carácter innovador en el campo artístico.

Vanguardias en Latinoamérica

Aunque las vanguardias europeas comenzaron durante los primeros años del siglo XX, en Latinoamérica el movimiento llegó varios años después, en la década de los años 20. Es Hispanoamérica el término ‘vanguardias’ se acuñó, esencialmente, para seguir la estética de todos los ismos que desprendieron del creacionismo europeo, sin embargo, esta conglomeración parte de las subdivisiones artísticas norteamericanas. El carácter político de las vanguardias se adaptó perfectamente al contexto hispanoamericano, el cual comenzaba a responder contra los gobiernos conservadores y liberales.

“Ya en la década del veinte pueden registrarse ensayos polémicos sobre la relación entre la vanguardia estética y la socio-política, que postula la necesidad del compromiso de la literatura con la liberación socio-política y económica del continente, compromiso casi siempre de matiz marxista.” (p. 25)

Las vanguardias hispanoamericanas se configuran, principalmente, por dos vertientes; la primera busca los fines estéticos rupturistas y la autonomía, mientras que la otra variante se centra en el aspecto cosmopolita, tal y como Rubén Darío llevaba el Modernismo. Cabe aclarar que las vanguardias en el continente americano se desarrollaron de manera distinta en los diversos sectores que lo componen, los cuales van desde México y Centroamérica hasta Brasil y resto de Sudamérica.

“Por una parte, un sector del vanguardismo, más allá del rechazo a la tradición realista en su aspecto formal, reconoce en ella su vocación de adentramiento en una comunidad social, con lo cual se religa a las postulaciones regionalistas. Por otra parte, otro sector, para mantener pura su vinculación vanguardista, que implica ruptura abrupta con el pasado, abjura del regionalismo e intensifica su vinculación con la estructura del vanguardismo europeo”

(Videla, 2011, p. 23)

Futurismo

El dinamismo de un arte inventado por la velocidad de las máquinas y el sonido de la urbanidad.

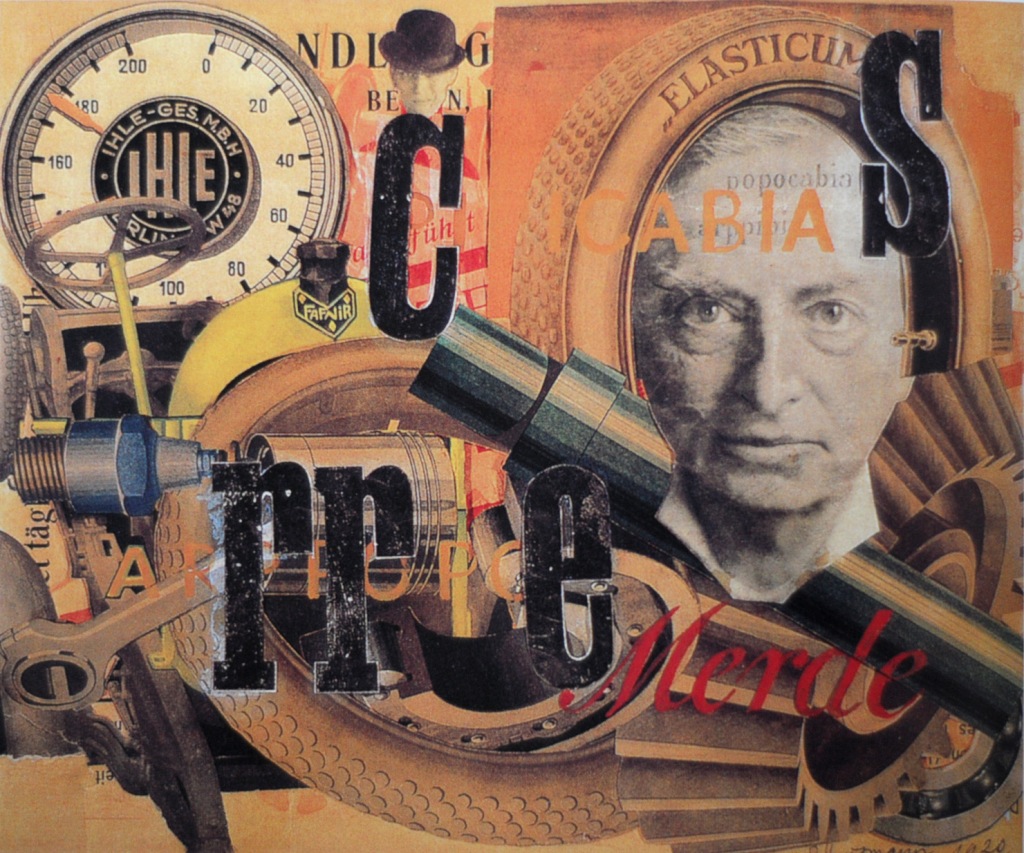

Dadaísmo

La inocente abstracción de la antiestética dadá que se opone a los convencionalismos de las escuelas vanguardistas.

Surrealismo

El surrealismo propuso una estrecha relación entre el hombre y su subconsciente, reflejando el aspecto onírico en cada una de sus obras.

Referencias

Gorla, P. (2009). Intentos y formas de provocación: las vanguardias artísticas europeas. Vivir es volver. España: Editorial Sestante.

Ortiz, P. (2007). La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias: la imagen de Alemania en España a partir de 1914. Revista de Filología Alemana, 15(1),193-206. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3218/321827631012

Pérez, J. (1998). La vanguardia como categoría periodológica. España: Thematiques editorial.

Videla, G. (2011). Direcciones del vanguardismo hispanoamericano. Argentina: EDIUNC